LAVARDIN (Loir & Cher),

TROIS GENERATIONS, 1 Maire, 1 Adjoint

Le recueil de

Paul SIMON

Autres pages du site, traitant de la branche dite de La Chartre :

"LE CHEMIN DE

JOSEPH" EMOUVANT VECU EN DECEMBRE 1870

LA CHARTRE SUR LE LOIR, SOUVENIR

SARTHE, LIEU-DIT

LES BOURDILLAUX, UNE LONGUE HISTOIRE !

Cette branche dite de La Chartre demeura pour nous pendant plusieurs décennies, comme un arbre isolé, ne s’associant à la souche du XVIIe qu’en janvier 2009. Dix générations y étaient représentées et 52 porteurs du patronyme y figuraient (encore sans mention de la dernière génération). Cette représentation traditionnelle de l’arbre avec souche en bas et décors de branches et feuilles, avait été réalisée sur papier calque de 615 mm x 500 mm (par nous) à l’encre de chine. Achevé le 15 février 1983, ce document fut adressé à Messieurs Pierre Bourdilleau, Philippe Bourdilleau, Jean-Pierre Bourdilleau et Paul Simon.

Cette branche, de loin la plus féconde actuellement, avec neuf cousins nés entre 1972 et 1980, menaça pourtant de disparaître au 18e siècle, reposant sur un seul descendant toujours connu à ce jour : Jean Bourdilleau. Et la vie de cet homme fut ô combien fragile, chaque jour menacée, sur les routes des soldats des guerres napoléoniennes de 1808 à 1814 !

L’avancée de nos recherches facilitèrent probablement M. Paul Simon, ecclésiastique, pour la réalisation (tout au moins pour partie) de son volumineux recueil de près de 300 pages avec une compilation familiale sur la vie de R.P Narcisse Bourdilleau, Missionnaire en Chine au 19e siècle. Son ouvrage fut repris par la Société Historique de la Province du Maine, sur la publication ‘’La province du Maine’’ pour le deuxième trimestre 1999.

Après nombreux échanges de courriers pendant l’avancement de son ouvrage, Paul Simon nous fit le très grand plaisir, à Pâques 1994, de nous offrir un des premiers exemplaires.

A gauche les

mots de Paul Simon. A droite, extrait de son livre : En habit

‘’ d’étiquette’’, le père Bourdilleau lit son bréviaire (1865)

Sur cet ouvrage, sur vingt et une pages, Paul Simon s’est particulièrement attaché à détailler les membres, situation et lieux de cette famille. Les six photos couleur qui illustrent le recueil, sont ci- après reproduites.

Pour les pages de ce site, nous suivrons un objectif centré sur les personnages présents sur la branche généalogique jointe.

Jean René Bourdilleau, fils de Jean Bourdilleau et Jeanne Couchet, était né à St Germain d’Arcé le 6 janvier 1785. Il fut pour nos archives, ‘’Le dragon Jean Bourdilleau des campagnes Napoléoniennes de 1808 à 1814’’. Comme lui, ‘’le Chasseur Louis Bourdilleau’’ de la Branche 4/1 était né à St Germain d’Arcé (le 3 Mars 1791). Cousins fort éloignés, ils seront tous deux en Espagne, mais pour Louis, le séjour fut de courte durée, il décéda ‘’des suites de fièvres’’ l’année de son incorporation, en 1811. (Page LOUIS, SOLDAT DE NAPOLEON, de ce site).

Les pages suivantes sont issues du recueil du R.P. Paul Simon.

Pour tout détail concernant ces pages, prenez contact avec les auteurs de ce site : Adresse E-mail, page NOUS CONTACTER

DOCUMENTS MILITAIRES CONCERNANT JEAN

RENE BOURDILLEAU

/Page 10/

Le "carnet d'habillement" de Jean René Bourdilleau fait partie des archives familiales des Bourdilleau. C'est lui qui a permis de retrouver ses campagnes. Il porte en effet les mentions: 24ème Régiment de Dragons, 7eme Compagnie, 3ème Escadron, Jean Bourdillaut (sic),

Matricule 1509

Arrivé le 23 Mars 1808

Venant des compagnies de réserve du département d'Indre et Loire. Fils de Jean et de Jeanne Truchet*, département d'Indre et Loire*

Né le 6 Janvier 1785 à St Germain, canton de St Germain, Département d'Indre et Loire*.

La dernière "opération" sur ce carnet date du 14 Avril 1814. (Napoléon a abdiqué le 6 Avril 1814).

Il comporte aussi la mention: a fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814 et, sous le nom de Bourdilleau, le diplôme de la Médaille de Ste Hélène, instituée par Napoléon III pour les combattants de 1792 à 1815.

On y découvre la fréquence du renouvellement des différentes pièces de l'habillement. Habit, veste, 2 ans; culotte, 1 an, pantalons, 1 an, manteau, 9 ans; casque, bonnet de police, plumet, ceinturon, 20 ans. La solde était de 10 centimes par jour. Des frais de réparation de plumet et de caserne relevés, conséquences sans doute de libations trop abondantes.

Dans le registre d'immatriculation du 24eme Dragons ex-Royal Lorraine (cote 226/227 YC au service historique de l'armée)

No 1509 Jean Bourdilleau dit Bourdilleau

Fils de Jean et de Jeanne Truchet*

Né le 6 Janvier 1785

À St Germain, Indre et Loire*

1 m 62 visage ovale front large, yeux roux, nez ordinaire, bouche petite, menton rond, cheveux et sourcils noirs, arrivé le 23 Mars 1808 était domicilié à St Germain sort de la Cie de réserve d'Indre et Loire où il a été admis le 21 Aout 1807.

4e Cie le 1er Aout 1808

Incorporé au 9e Régiment de Dragon le 11 Juin 1814.

Unité sans doute proche de Blois d'où il a du retourner à la vie civile.

Le même jour, ont été incorporés Michel Vallée dit Valée, né le 18 Décembre 1786 à Pomures, canton de Château-la-Vallière et Jacque Villeret, né le 17 Mai 1760, à Prouilly, canton de Loches. Tous deux seront versés avec lui à la 4eme Cie.

*Ces mentions originales sont erronées. Confirmons l’acte de naissance A.D 72 Cote 1 MI 957 R2 Vue 217/293 de St Germain d’arcé Sarthe.

*Au moment où il a

rejoint les armées impériales, par conscription, son père vivait à

Villiers-au-Bouin, /page 11/ c'est-à-dire

Indre-et-Loire, ce qui explique sans doute sa première incorporation à la

compagnie de réserve d'Indre-et-Loire et l'erreur concernant son lieu de

naissance.

Dans la dernière colonne de ce registre sont notés les mutations, les désertions et les décès de ceux qui sont morts sous les drapeaux. Pour les hommes immatriculés après lui, on trouve quelques décès à Milan, puis des décès à Gironne, Lérida, Saragosse, Barcelone, Figuière, Waltz (pour Walls). Quelques uns sont portés ‘’mort des fièvres" (le paludisme sévissait dans certaines régions marécageuses d'Espagne). Il est donc évident qu'il a fait toute la guerre d'Espagne.

Monographie

du 24ème Dragons.

Ce régiment, dont l'origine est le "Royal-Lorraine" se trouvait en Italie, cantonné à Vérone, lorsqu'il est devenu le 24ème Régiment de Dragons, le 8 Novembre 1803. Pendant les premières années de l'Empire (1804 à 1808), il fait partie de l'armée d'Italie, puis de celle de Naples. En 1808, le 24ème Dragons, sous les ordres du Colonel (Baron) Delort entre dans la composition de la l ère Division, commandée par le Général Souham, du 7ème corps de l'armée d'Espagne qui doit opérer en Catalogne, sous les ordres du Général Gouvion-Saint-Cyr. Chacun des 4 escadrons comporte 2 compagnies, chacune commandée par un capitaine. La 1ère compagnie du l er Escadron est une compagnie d'élite qui porte le bonnet à poils. L'uniforme comporte une veste verte à revers rouges, un gilet et un pantalon blanc. Les dragons portent un casque à crinière, des bottes noires et sont armés d'un sabre. Son dépôt étant à Castres, c'est là que "Bourdilleau" rejoint son régiment.

Le 24ème Dragons a pris part aux opérations suivantes: Siège de Roses, port sur la Méditerranée à 70 km de Perpignan. Le 16 Décembre 1808, bataille de Cardedeu, à 15 km de Barcelone, gagnée à l'arme blanche, sans artillerie.

Le 21 Décembre, bataille de Molins de Rei, à quelques kilomètres de Barcelone, le long de la rivière Llobregat.

Le 16 Janvier 1809, sous les murs de Tarragone, avec son escadron, le Capitaine Louyot a mis en fuite un escadron ennemi. Le 25 Février, combat de Valls, à 20 km nord de Tarragone au cours duquel le Général ennemi Reding est blessé.

A l'automne, le Général Gouvion-Saint-Cyr fait capituler Gérone. Le Maréchal Augereau, Duc de Castiglione, prend alors le commandement de l'armée de Catalogne.

Le 20 Février 1810, le 24ème Dragons se distingue au siège d'Hostalric (à mi chemin entre Gérone et Barcelone) en chargeant la cavalerie ennemie, en coupant une colonne d'infanterie, en faisant 1.000 prisonniers et en prenant 2 drapeaux. Poursuivant l'ennemi, à Villa franca, le Colonel Delort repousse une contre attaque ennemie. Au cours d'une marche vers Tortosa, pour joindre l'armée d'Aragon commandée par Suchet, le 24ème Dragons se porte au secours d'une unité de chasseurs malmenée par l'ennemi. Il empêche ce dernier se réfugier à Cerverd (?) et le poursuit dans la montagne (15 Septembre).

/page12/

Retour en Catalogne, sous les ordres du Maréchal Macdonald. Violent combat à Valls, près de Tarragone, le 15 Janvier 1811. Au cours de l'action, le Colonel Delort, criblé de blessures, renversé de son cheval, a failli être fait prisonnier.

Le 24ème Dragons retourne à l'armée d'Aragon, sous les ordres du Général Suchet.

Siège et prise de Tarragone, le 28 Juin 1811. Le colonel Dubessy prend le commandement du régiment, à la place du colonel Delort promu Général (Le général Delort participera à la bataille de Waterloo, à la tête d'un régiment de cuirassiers, puis deviendra député du Jura en 1830, aide de camp du roi en 1832 et 1834, inspecteur général de l'Ecole spéciale militaire de St Cyr en 1838).

En se dirigeant vers Valence, le Régiment bouscule une unité ennemie à un lieu non précisé. Suchet veut d'abord prendre Sagonte, mais l'affaire est mal engagée, car le Général Black (ennemi) arrive avec des forces considérables et 3.000 chevaux. Prenant à nouveau la tête du 24ème Dragons, le général Delort inverse le sort des armes et l'armée de Suchet fera 5.000 prisonniers et prendra 16 canons (25 Octobre 1811). Valence tombera le 10 Janvier 1812.

Le régiment participe ensuite à une colonne mobile qui, sous les ordres du général Gudin, se dirige vers Alicante.

Il passe ensuite en avant garde de l'armée d'Aragon, sous les ordres du général Delort.

Cette avant garde est attaquée à 30 km au Nord d'Alicante, à Castalla, le 21 Juillet 1812. Dans ce combat, le 24ème Dragons joue un rôle déterminant en enlevant à l'ennemi, par surprise, 2 pièces de canons qui empêchaient les mouvements des français.

Il se porte enfin sur Murcie, mais par suite des revers subis par d'autres corps de l'armée française, le 24ème Dragons revient sur Valence où il passe la fin de l'année 1812 à détruire des bandes de ‘’guérillas" (le terme est espagnol). Il rétrograde sur Barcelone où il participera au combat du Col d' Ordal, à 20 km à l'Ouest de Barcelone.

Le Régiment retourne en France en Janvier 1814 à Castres, où il sera dissout le 21 Juillet 1814, ses escadrons étant répartis entre plusieurs régiments de Dragons.

LA GUERRE D'ESPAGNE: UNE AFFAIRE MAL

ENGAGÉE.

Pourquoi cette guerre ? Napoléon vient de conclure avec le tsar Alexandre, une alliance prestigieuse au milieu du fleuve Niémen. Les royaumes de Naples, de Hollande et de Westphalie sont revenus à ses trois frères: Joseph, Louis, Jérôme. L'armée est épuisée au lendemain d'une campagne de Pologne ruineuse en hommes. Pourquoi dans ces conditions, Napoléon décide-t-il, à la fin de l'année 1807, de se jeter dans ce qui sera le "guêpier espagnol"?

Depuis le 21 Novembre 1806, un décret signé à Berlin a instauré le Blocus Continental contre les Iles Britanniques: il interdit tout commerce avec l'Angleterre et déclare illicite tout produit anglais sur le continent. Cette mesure, qui vise à abattre l'Angleterre par des moyens économiques, est la seule possible puisque les expéditions militaires contre elles se sont révélées chimériques.

/page 13/

Elle est applicable à toute l'Europe.

Or, un pays refuse de l'appliquer: le Portugal, allié de l'Angleterre. Napoléon a donc un prétexte pour occuper ce pays avec l'appui de l'Espagne, "amie" de la France depuis le traité de Bâle de 1795. Il y voit une occasion d'étendre l'influence française à la péninsule ibérique, ce qui ne lui déplait pas.

La situation en Espagne est assez propice à une intervention française: la famille royale est en pleine décomposition. Le roi Charles IV, un faible, est complètement dominé par le favori de la reine, un certain Godoy, tandis que le prince héritier complote pour s'approprier le trône.

La guerre contre le Portugal est officiellement déclarée le 22 octobre 1807: 22 000 soldats français entrent en Espagne tandis qu'une escadre se base à Cadix.

Les remous qui agitent la royauté espagnole conduisent Charles IV à quitter son pays pour rencontrer à Bayonne, Napoléon qui le persuade facilement d'abdiquer. Le peuple madrilène lui répond en se révoltant contre l'ingérence française dans les affaires espagnoles et contre l'occupation militaire qui devient de plus en plus importante (environ 100 000 hommes sous le commandement de Murat): le soulèvement du 2 mai, le fameux "Dos de Mayo", est réprimé très durement.

Une guerre qui devient une sainte

croisade !

Napoléon croit alors que la nomination de son frère Joseph sur le trône d'Espagne va faire revenir le calme dans toute la péninsule. Il ignore qu'il vient d'engager l'armée française dans une guerre de six ans contre le peuple espagnol... mais aussi contre les Anglais. Cette guerre qui va durer de 1808 à 1814, est très différente de toutes les autres guerres napoléoniennes: il ne s'agit pas d'une campagne contre une armée régulière - d'ailleurs peu importante, mais d'une guérilla de tous les instants contre le peuple espagnol tout entier, hommes, femmes, enfants et clergé en tête. Il n'est plus question de spectaculaires charges de cavalerie ou d'assauts d'infanterie, mais de convois incendiés, de guet-apens, de sièges qui durent des mois.

Des milliers de monastères couvrent l'Espagne. La religion a une influence prépondérante dans le pays, une religion violente pour laquelle Napoléon est l'homme du Démon. Lutter contre lui et contre ces hommes de la Révolution est un devoir pour tout espagnol, une croisade sainte. On apprend aux enfants un "catéchisme" très particulier:

- Que sont les Français ?

- D'anciens chrétiens devenus hérétiques.

- Est-ce un péché de mettre un Français à mort ?

- Non, on gagne le ciel en tuant ces chiens d'hérétiques.

L'Espagne fait peur aux plus

courageux !

Dès qu'elle franchit la Bidassoa, la Grande Armée fait l'expérience du fanatisme d'un peuple fier et découvre la haine qui s'exerce contre eux. Jusqu'ici, ils se sont battus comme des lions contre des armées ennemies, mais ils ont été assez bien accueillis par les populations: ils sont gais et drôles ces jeunes soldats français, un peu trop galants avec les femmes mais on les aime bien. En Espagne, c'est le contraire. Malheur à celui qui s'écarte de la colonne pour une quelconque raison: un guérillero l'attend derrière un arbre pour l'assassiner. Il est dangereux d'accepter à boire d'une petite espagnole qui semble compatissante: l'eau est empoisonnée /page 14/. Les blessés ont tout à craindre lorsqu'ils sont amenés dans une salle de couvent pour être soignés: les religieux ou religieuses n'attendent que cette occasion pour sortir un poignard et achever le malheureux. En entrant dans un petit village, quelle n'est pas l'horreur des Français de découvrir un des leurs, parti en éclaireur, égorgé et pendu au milieu de la grande place. ‘’Mort aux Français !" Ce cri, ils l'entendent, répété le long de toutes les routes. "Quelle guerre ! La victoire fait horreur !" dit le Maréchal Lannes. "Nous avons tous peur de l'Espagne" disent en écho les lettres des soldats.

(Les soldats de Napoléon, Hatier, 1983)

La visite touristique de l'Espagne et du Portugal montre au visiteur les souvenirs laissés dans la conscience populaire par la ou les campagnes napoléoniennes. Citons au hasard des itinéraires:

Cadix avec la bataille de Trafalgar (21 Octobre 1805) marquant la destruction de la flotte française par les anglais.

Au Portugal, Sintra voit la première victoire de Wellington sur Junot, le parc de Buçaco où, le 27 Septembre 1810, Masséna après avoir perdu 4.500 hommes en 3 heures de combat, est vaincu par Wellington.

Au musée du Prado à Madrid, où deux toiles de Goya commémorent respectivement la révolte du 2 Mai 1808, des madrilènes contre l'occupation française et les exécutions nocturnes de guérilleros. L'abbaye de Montserrat détruite en 1812 par l'armée française, le défilé des Arapiles, près de Salamanque, où, en 1812, Wellington écrase les troupes françaises commandées par Marmont, Saragosse où 50.000 espagnols périrent durant un siège de deux mois (28 Décembre 1808-21 Février 1809), le défilé de Poncorbo dont les combats ont précédé la défaite de Vitoria, du 21 Juin 1813, toujours en face de Wellington, qui marque la fin de la campagne.

Sans avoir consulté un récit complet de cette guerre, on voit bien que les combats les plus importants, se sont produits sous la direction de Wellington à l'ouest, selon un axe Portugal-Vitoria, et que les armées, combattant sur la côte méditerranéenne ont été entraînées par les défaites de ces corps de troupes.

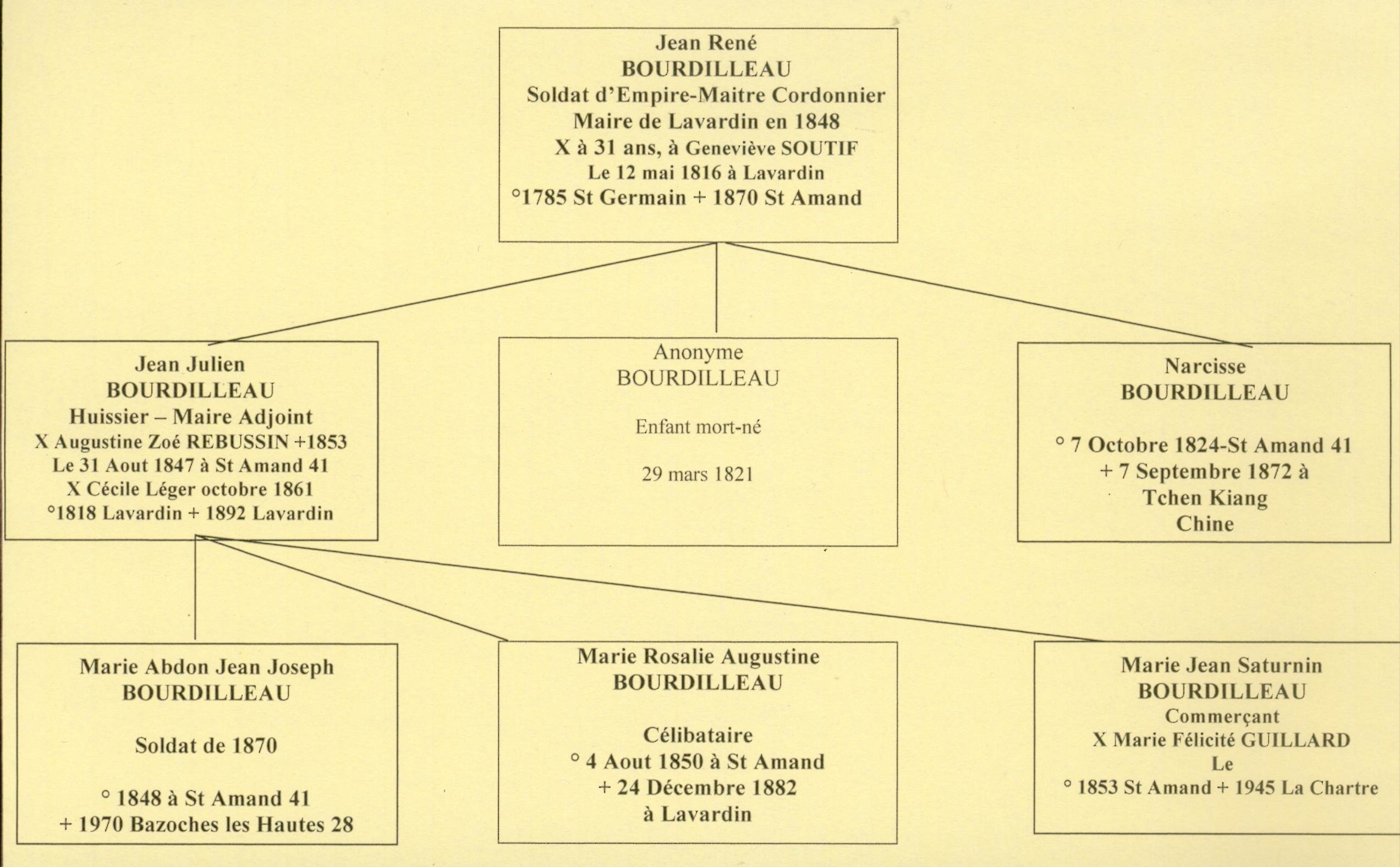

Les trois générations. Extrait de la Branche dite de ‘’La Chartre’’ référencée 14 sur le site

PREFACE

Jean

René, après avoir fait la campagne d'Espagne est venu se fixer à Lavardin où il

exercera la profession de cordonnier, que son oncle Julien Phelipeau lui a

appris. Sa future femme, Geneviève, veuve, tient un commerce (lingère). (D’un premier mariage, elle a un fils, Michel

Etienne Arsène Poqueneau, qui vit avec eux).

Le

couple aura deux garçons, (& un enfant mort-né). Le

fils ainé, Julien, sera huissier à St Amand et deviendra régisseur du Plessis

Fortia, proche de St Amand. Le second fils, Narcisse, sera Missionnaire en

Chine. Son père n’accepta jamais son entrée au séminaire, son départ chez les

Jésuites et moins encore son départ en Chine. Ce fut le drame lancinant de

Narcisse !

De

six ans plus jeune que son frère, Narcisse sera toujours (si loin soit-il) le

conseillé de l’ainé. Cela sera vrai

lorsqu'il perd sa première femme, Augustine, puis son fils ainé, Joseph,

lorsqu'il se remarie avec Cécile, ou même simplement lorsqu'il envisage de

quitter sa charge d'huissier.

En

France, se déclare la guerre de 1870 au cours de laquelle Joseph, neveu de

Narcisse, sera tué au combat à Loigny (E et L). Enfin la France connait alors

un développement industriel qui l'amène au monde moderne: développement du

chemin de fer, des navires à hélice, percement du Canal de Suez, modernisation

de Paris par Haussmann, etc.

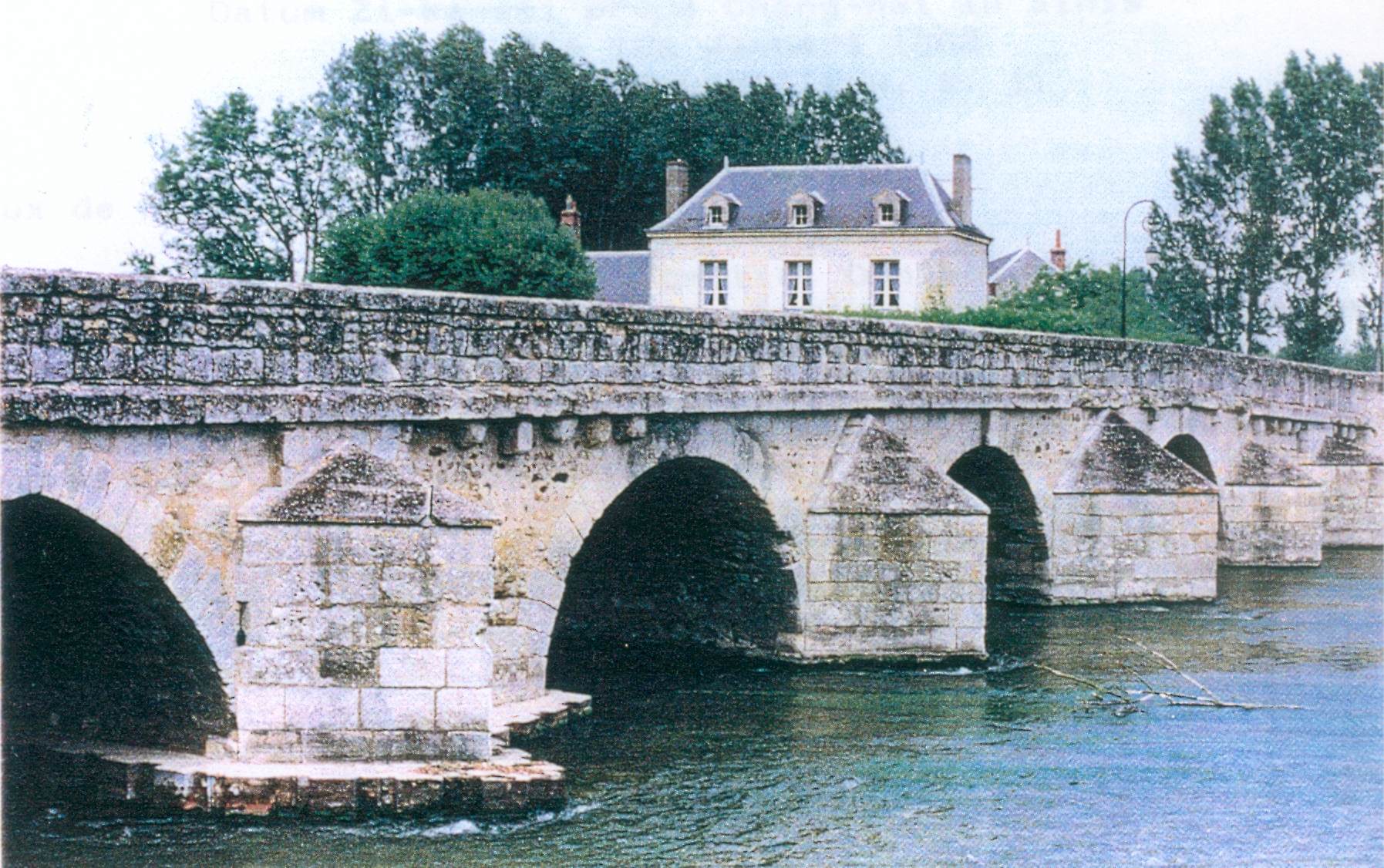

Lavardin. Le

Donjon du XIe siècle et le Pont sur le Loir. Collection P. Simon 1993

L’ ACTE DE MARIAGE DE JEAN RENE

BOURDILLEAU

/page 15/

Acte de mariage: No 19, Montoire sur le Loir.

L'an mil huit cent seize, le vingt quatrième jour du mois de Juin par devant nous Louis Henri Chartier Bezard adjoint du maire remplissant les fonctions d'officier de l'Etat civil de la commune de Montoire, canton de Montoire, département de Loir et Cher sont comparus :

Jean René Bourdilleau, âgé de trente et un ans, né à St Germain d'Arcé, département de la Sarthe, le six du mois de Janvier l'an mille sept cent quatre vingt cinq, profession de cordonnier, demeurant à Montoire, département de Loir et Cher, fils majeur de défunt Jean Bourdilleau, décédé à Villiers au Bouin, département d'Indre et Loire, le dix sept Mars mil huit cent quinze et de défunte Jeanne Truchet décédée à Broc, département d'Indre et Loire, le vingt cinq pluviôse An trois.

Et Geneviève Soutif, âgée de trente et un ans, veuve de défunt Jean Michel Toussaint Poqueneau, décédé à Lavardin, née à Montoire département de Loir et Cher, le vingt deux du mois de Février mil sept cent quatre vingt cinq. Profession de marchande, demeurant à Lavardin département de Loir et Cher, fille majeure de défunt René Soutif décédé à Montoire département du Loir et Cher, le dix sept fructidor an treize, et de défunte Geneviève Proust décédée audit Montoire le deux germinal An trois.

Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune; savoir: la première, le dix neuf du mois de mai l'An mil huit cent seize et la seconde le vingt six du mois de mai l'An mil huit cent seize à Lavardin, domicile de la future épouse, les douze et dix neuf mai mil huit cent seize, ainsi qu’il en est constaté par le certificat de monsieur le maire de la dite commune, aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée :

Faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre VI du Code civil intitulé DU MARIAGE nous avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme: chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons, au nom de la loi, que Jean René Bourdilleau et Geneviève Soutif sont unis par le mariage.

De quoi avons dressé acte en présence de Julien Phelippeau cordonnier âgé de trente neuf ans demeurant à cette commune /page 16/, l'oncle maternel de l'Epoux

De Jacques Percheron cordonnier âgé de vingt sept ans demeurant à cette commune, ami de l'Epoux

De Julien Ledru, Marchand, âgé de vingt sept ans, demeurant à cette commune, beau frère de l'épouse

Et de Jean Pierre Escandre, bourrelier âgé de trente ans demeurant à cette commune beau frère de l'épouse.

Lesquels, après qu'il leur en a été donné lecture, l'ont signé avec nous et les parties contractantes, exceptés les dits Phelippeau et Percheron qui ont déclaré ne pas savoir. (Suivent les signatures)

Geneviève Soutif, Jean René Bourdilleaut, Ledru, Soutif, Escandre, Chartier Bezard.

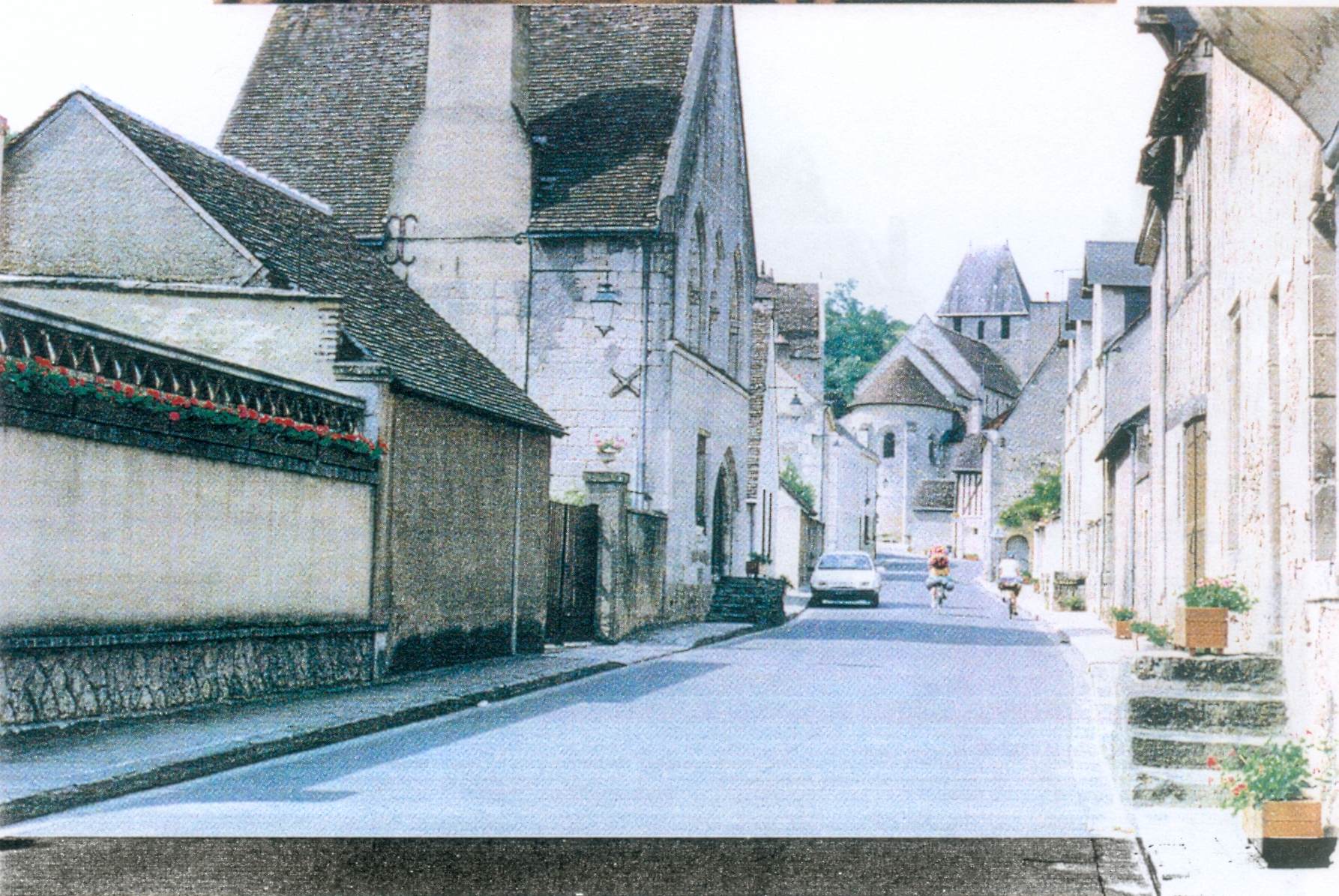

L’église Saint Genest et ses peintures murales. Sa situation, vue de la rue de la Barrière (Collection P. Simon 1993)

LAVARDIN EN 1846

Avec l’acte de mariage de Jean Julien en 1847, on remarque que les Bourdilleau sont des artisans: cordonniers, bourreliers, lingères. A cette époque, quelle place tient cet artisanat dans un village comme Lavardin ? Pour répondre à cette question nous avons étudié succinctement le recensement de 1846, 30 ans après leur mariage. A cette époque Lavardin comptait 474 habitants, 221 de sexe masculin, 253 de sexe féminin avec environ 250 enfants.

La répartition professionnelle était la suivante:

Le curé et sa sacristie, l'instituteur, le garde champêtre, le courrier rural ("tout homme qui court la poste à cheval" Dictionnaire, 1866), deux rentières, une sans profession.

Parmi les chefs de famille, on a 27 cultivateurs et 16 vignerons qui emploient 47 journaliers, 6 maréchaux, 2 charrons, 1 hongreur (pour licouper" les chevaux), 1 tonnelier.

On trouve ensuite 9 maçons, 5 charpentiers, 1 boulanger, 1 boucher, 3 aubergistes qui tiennent l'auberge, 2 meuniers, 3 huiliers, 1 cordier, 2 sabotiers, 4 cordonniers qui font et réparent les souliers, 12 bonnetiers, 1 chapelier, 1 tisserand, 1 blanchisseuse, 4 lingères, 7 couturières, 4 tricoteuses, 1 brocheuse. 27 domestiques et 5 jardiniers.

Lavardin, Série des recensements (série incomplète), les âges mentionnés sont parfois erronés!

Elle permet de suivre l'évolution des situations des familles.

Au nombre des membres de cette famille, retenons que Michel Etienne Arsène Poqueneau (fils du 1er mariage de Geneviève Soutif) a épousé en 1833, Thérèse Victoire Davau : Ils auront trois filles, Thérèse en 1835, Noémie en 1840 et Estelle Constante en 1848.

Cette dernière épousera Narcisse Alfred Barbier en 1879 et auront deux filles qui vivront avec leur parents à Lavardin.

Recensement de 1836: Lavardin compte 552 habitants.

Rue du Pied de Mai, Jean Bourdilleau, Adjoint, Propriétaire, 51 ans. Sa femme, Geneviève Soutif, 52 ans, leurs fils, Narcisse Bourdilleau, 12 ans, Jean (Julien) Bourdilleau, séminariste (c'est à dire au petit séminaire) 14 ans, leur domestique, Madeleine Grougou, 23 ans.

Rue St Denis: Michel Poqueneau, cordonnier, 25 ans, sa femme, Thérèse Davau, 23 ans, leur fille Thérèse Poqueneau, 1 an.

N.B. On trouvera ‘’dans la donation-partage’’, la description de ces deux maisons ainsi que celle du mobilier de la première.

Recensement de 1841.

Bourdilleau Jean, Adjoint, Propriétaire, sa femme, Geneviève Soutif, leur fils, Jean Bourdilleau, leur domestique, Thérèse Perderon.

Arsène Poqueneau, cordonnier, sa femme, Thérèse Davau, ses filles, Thérèse et Désirée. (Les prénoms courants changent facilement)

Recensement de 1846.

Jean (René) Bourdilleau, adjoint, propriétaire, 59 ans, Geneviève Soutif, sa femme, 58 ans et Louise Challes, 14 ans, leur domestique.

/page18/ Michel Poqueneau, 36 ans, cordonnier, Thérèse Davau, sa femme, 34 ans, et leurs trois filles, Thérèse, Il ans, Noémie, 5 ans et Estelle, 1 an.

Recensement de 1851: Lavardin compte 497 habitants

Jean Bourdilleau, propriétaire marchand, 66 ans, Geneviève Soutif, 66 ans.

Poqueneau Etienne, aubergiste cordonnier, 39 ans, Thérèse Davau, aubergiste, Thérèse Poqueneau, couturière, 15 ans, Noémie Poqueneau, 10 ans et Estelle Poqueneau, 6 ans.

Recensement de 1856.

Jean Bourdilleau, propriétaire, Louise Soutif, sa femme et Joseph Bourdilleau, 7 ans.

Poqueneau est redevenu cordonnier, sa femme, Thérèse Davau, sans profession, leurs filles Thérèse et Noémie sont couturières, Estelle sans profession, et Saturnin Bourdilleau, 3 ans, enfant en nourrice.

Julien n'a gardé avec lui que Marie, ses deux fils étant à Lavardin: ceci explique les conseils de Narcisse l'incitant à s'occuper lui-même de l'éducation de ses enfants.

Recensement de 1861 : Lavardin compte 433 habitants

René Bourdilleau, rentier, 69 ans, Louise Soutif, sa femme, 74 ans. (Ils ont tous les deux 76 ans)

Poqueneau Etienne est cordonnier, sa femme, Thérèse Davau, ses deux filles Noémie, 20 ans, et Estelle, 16 ans, sont couturières (L'ainée Thérèse est mariée)

A St Amand, on trouve Jean Julien Bourdilleau, Huissier, 42 ans, avec Marie Bourdilleau, sa fille, 10 ans, Saturnin, son garçon, 7 ans et Thérèse Pigoreau, 39 ans, sa servante. Joseph, 13 ans, doit être en pension dans une école et Julien ne se mariera qu'à la fin de l'année (nous n'avons pas pu retrouver les actes de ce mariage).

Recensement de 1866

Jean Bourdilleau, rentier, 81 ans (sa femme est morte en Mai 1861).

Etienne Poqueneau, cordonnier, 53 ans, Thérèse Daveau, 53 ans, Noémie, couturière, 25 ans, Estelle, couturière, 21 ans.

A St Amand, on trouve, Jean Bourdilleau, propriétaire, 48 ans, avec Cécile Léger, 50 ans, sa femme, Marie Bourdilleau, 15 ans, sa fille et Joséphine Léger, sœur de Cécile Léger, 53 ans (Joseph, 18 ans doit être en apprentissage, Saturnin, 12 ans, dans une école). Ceci nous a permis d'identifier le patronyme de la seconde femme de Julien dont la correspondance ne nous donnait que le prénom.

Recensement de 1881: Lavardin compte 449 habitants.

Jean Julien Bourdilleau, rentier, 69 ans, Cécile Légé, sa femme, 67 ans.

Victor Gohier,

cultivateur, 42 ans, Noémie Poqueneau, sa femme, 41 ans, Narcisse Gohier, 7

ans, et leur domestique

/page 19/

Recensement de 1886; Lavardin compte 468 habitants.

Jean Julien Bourdilleau, 68 ans, rentier avec Marie (Cécile) Legé, 71 ans, sa femme.

Etienne Poqueneau, 74 ans, cordonnier avec Thérèse Davau, 73 ans, son épouse, Alfred Barbier, 41 ans, marchand, leur gendre, Estelle Poqueneau, 41 ans, marchande, sa femme et Marie et Thérèse Barbier, 6 et 3 ans, leurs enfants.

Charles Lesourd, 49 ans, propriétaire avec Thérèse Poqueneau, 50 ans, sa femme.

Noémie Poqueneau, veuve, cultivatrice, 45 ans, Narcisse Gohier, Il ans, Jules Dubois, domestique, 17 ans.

Recensement de 1896.

Cécile Légé, veuve, 81 ans, Louis Marie Légé, son neveu, 49 ans.

Thérèse Poqueneau, veuve, 83 ans, Alfred Barbier, 51 ans, Estelle Poqueneau, 51 ans, et leurs trois filles, Marie, Thérèse et Louise, 16, 13 et 9 ans.

Charles Lesourd, 60 ans, Thérèse Poqueneau, 59 ans.

Recensement de 1901 : Lavardin compte 392 habitants.

Cécile Légé, veuve, 86 ans avec Henri Légé, son neveu.

Charles Lesourd, Vigneron, 65 ans, Thérèse Poqueneau, 64 ans,

Narcisse Gohier, leur neveu, 26 ans.

En 1993, Lavardin avec de nombreuses résidences secondaires ne compte plus que 245 habitants.

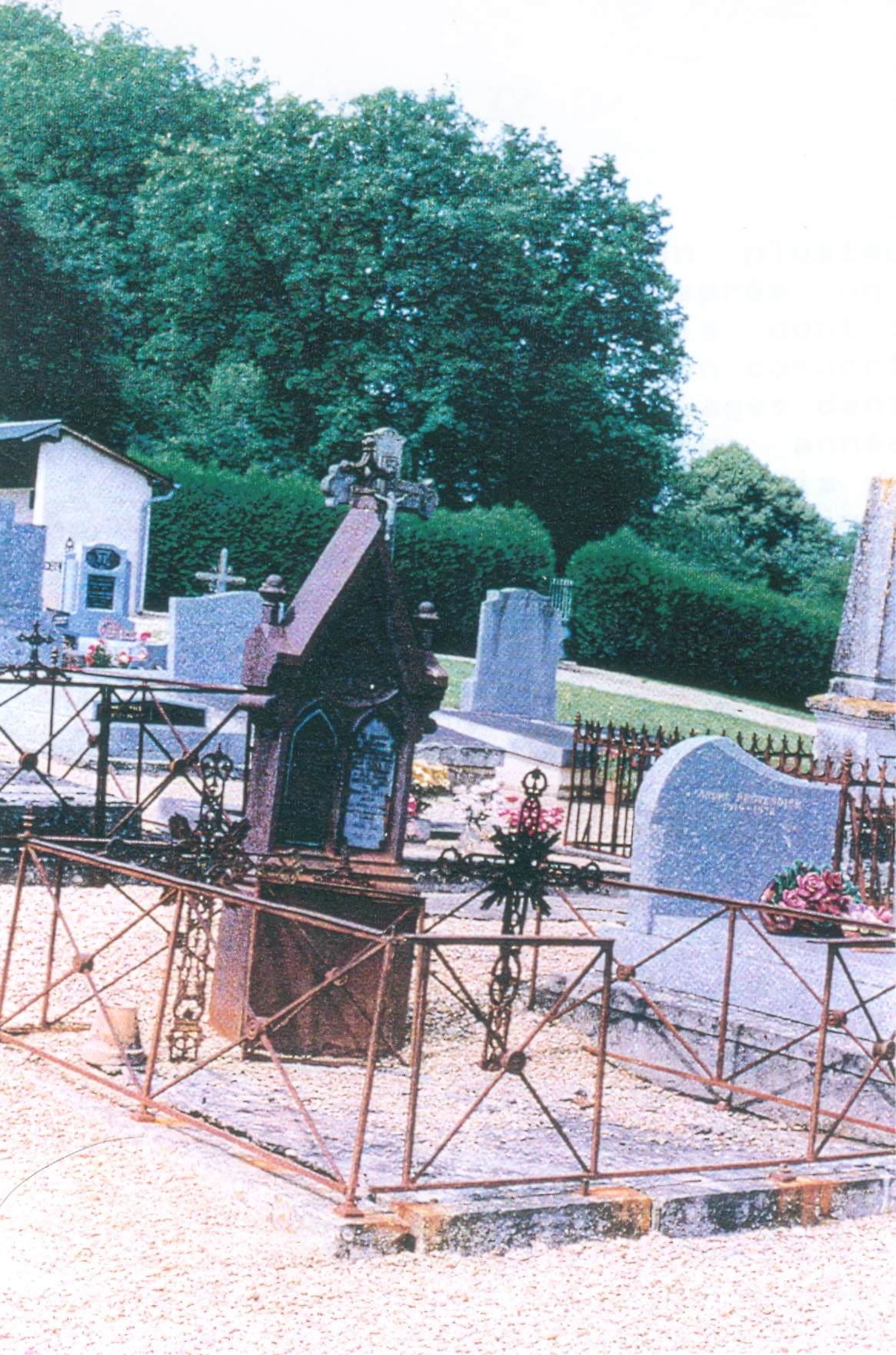

NB. L’on y trouve les tombes des Bourdilleau et des Poqueneau.

En venant de l’église, la rue de la

Barrière. Au cimetière, la sépulture des Bourdilleau. (Collection P. Simon 1993).

LA TROISIEME

GENERATION A LAVARDIN

Elle est composée comme la génération précédente et pour la troisième fois consécutive dans la branche, de trois enfants, et la conservation du patronyme reposera sur un seul garçon.

Le couple Jean Julien Bourdilleau et Augustine Marie Zoé Reboussin s’étaient mariés à St Amand le 31 Aout 1847. Les trois enfants, nés de cette union sont :

-- Le 30 juillet 1848, Marie Abdon Jean

Joseph. Célibataire de 22 ans, il décédera dans les combats de Loigny, en Eure

et Loir, le 27 décembre 1870. Le récit

des derniers jours de sa vie et l’échange poignant de correspondance avec ses

proches, sont les pages les plus lues de ce site :

"LE CHEMIN DE

JOSEPH" EMOUVANT VECU EN DECEMBRE 1870

-- Le 4

Aout 1850, Marie Rosalie Augustine, elle demeurera célibataire. Elle décédera à

Lavardin, le 24 décembre 1882 (son acte

de décès, page 227/340 aux Archives départementales du Loir et Cher).

-- Le 11 février 1853, Marie Jean Saturnin (sa mère, Augustine Zoé, décédera à sa naissance), il se mariera à Marie Félicité Guillard et deviendra commerçant. Il est le grand père de Pierre, Anne-Marie et Philippe Bourdilleau qui l’ont connu tous les trois, ayant vécu jusqu’à l’âge de 92 ans, décédant le 15 septembre 1945.

C’est lui, aidé de sa belle mère, qui a réuni les lettres de son oncle Narcisse.

Jean Julien, âgé de 43 ans, se remariera avec Marie Cécile Léger ou Légé, de deux ans plus âgée que lui.

La sœur de Cécile, Joséphine, de 3 ans son ainée vit avec eux à St Amand.

Jean Julien décédera à Lavardin le 10 octobre 1892.

25 JUILLET 1857, LA DONATION PARTAGE.

Cette donation et les actes annexes sont conservés aux Archives Départementales de Loir et Cher, à Blois. Les pièces les plus intéressantes sont la donation proprement dite, passée chez Me Guion, le 25 Juillet, la "vente" de la part de Narcisse à ses deux frères, le 10 Aout suivant, et l'approbation formelle de ces opérations par Narcisse, dans une lettre du 31 Juillet 1858, versée au dossier de Me Diet, successeur de Me Guion, le 16 Novembre 1858.

On y trouve décrite la maison où vivent les Bourdilleau ainsi que son mobilier et les garde-robes de Jean René et de Geneviève.

Maison sise rue du Pied de Mai, achetée le 25 Octobre 1820, évaluée 2.500 f.

Elle comprend 3 chambres dont une avec cheminée, une chambre dans le quart d'une grange, une écurie, un grenier dessus, petite cour et jardin derrière. Y est jointe une cave située derrière le presbytère.

Le mobilier comporte:

Pelle, pincette, chenet, crémaillère.

4 Chandeliers, 1 glace, 12 chaises, 1 table bois blanc.

5 autres tables

1 Lit complet: bois de lit, rideaux vergette lit de plume, matelas-paillasse, deux drap-couvertures en laine verte.

2 autres lits composés de la même manière.

1 Armoire en bois fruitier et 1 autre armoire

1

Buffet haut et bas

1 Horloge et sa boite

20 paires-de draps

Essuie-mains, nappes et serviettes

Vaisselle, marmites, cuillères et fourchettes

Un âne, sa voiture et son harnais

200 litres de vin blanc en bouteilles et en fût

Bois trainant et bois à bruler, paille, fumier

1.000 kilos de foin

2 redingotes, 2 pantalons en drap, 2 en toile, 2 vestons, 3 blouses en toile, 2 paires de souliers, 24 chemises, 2 cravates, des bas et des gilets.

2 habillements, 1 coiffe, 30 chemises, 12 bonnets, 2 paires de souliers, 6 mouchoirs de cou, 4 jupons, 8 camisoles, 12 mouchoirs de poche.

Une autre maison, sise rue de la Barrière, achetée en plusieurs fois, en 1839, 1841 et 1851, doit abriter la famille Poqueneau. Elle comprend 4 chambres à feu au rez de chaussée, 2 chambres au premier dont une à cheminée, grenier dessus, écurie derrière et cour avec deux caves.

La donation comporte 18 articles, comportant ces deux maisons et des pièces de terre, une vigne, un bois, un pré et une cave avec son pressoir. L'ensemble est évalué 23.000 f.

Les dates de ces achats ainsi que leurs montants généralement mentionnés montre que, dès 1818, Jean René achète quasiment chaque année quelque bien pour 100, 200 parfois 1.000 f. En deux occasions il a "doté" ses fils lors de leur mariage et Narcisse à l'occasion de cette donation.

Les premières mentions d'un projet de partage apparaissent dans une lettre de 1854. En effet, du fait du premier mariage de Geneviève Soutif, l'opération n'est pas simple.

Le premier acte établit les positions respectives de Jean René et de Louise au moment de leur mariage. Leur communauté était constituée d'un apport de 2.900 f de Mme Bourdilleau et de 2.133,33 f de Mr Bourdilleau.

La donation partage elle-même, qui établit que les biens résultant des acquêts de la communauté se montent à 12.195 F, les biens propres de Mr Bourdilleau à 1940 f, ceux de Madame Bourdilleau à 840 f.

Le Mobilier décrit plus haut est évalué 1.000 f.

Finalement Mr Bourdilleau dispose de 8.537,50 f à partager entre ses deux fils et Mme Bourdilleau de 7.477,50 f à partager entre ses trois fils.

Ce qui donnera 6.761,25 f à chacun des fils Bourdilleau et 2.492,50 f à Poqueneau.

Le 10 Aout, la sortie de l'indivision sera effectuée après que Narcisse ait "vendu" sa part de donation, pour un quart à Poqueneau, soit un montant de 1690,30 f, et pour le reste à Julien, soit 5.070,95 f, ceci moyennant versement de la somme de 3.000 f à son Père /page 21/, qui le représente dans cette affaire. Cette somme qui représente la "dotation" de Narcisse sera utilisée à des bonnes œuvres selon les instructions de Narcisse lors de son départ en Chine. On peut donc penser que les dotations, en leurs temps, de Poqueneau et Julien étaient chacune d'un montant équivalent.

Finalement Poqueneau reçoit au total 4.182,80 f et se voit attribué entre autre la maison qu'il occupe déjà avec sa famille, tandis que Julien reçoit 11.832,15 f et se voit attribué la maison de ses parents qu'il viendra occuper en 1870.

Toute cette opération est rendue possible en l'absence de Narcisse, tenant compte qu’à la veille de son départ pour la Chine, par acte notarié établi à Metz le 22 Mai 1854, il a donné une procuration générale à son frère Julien.

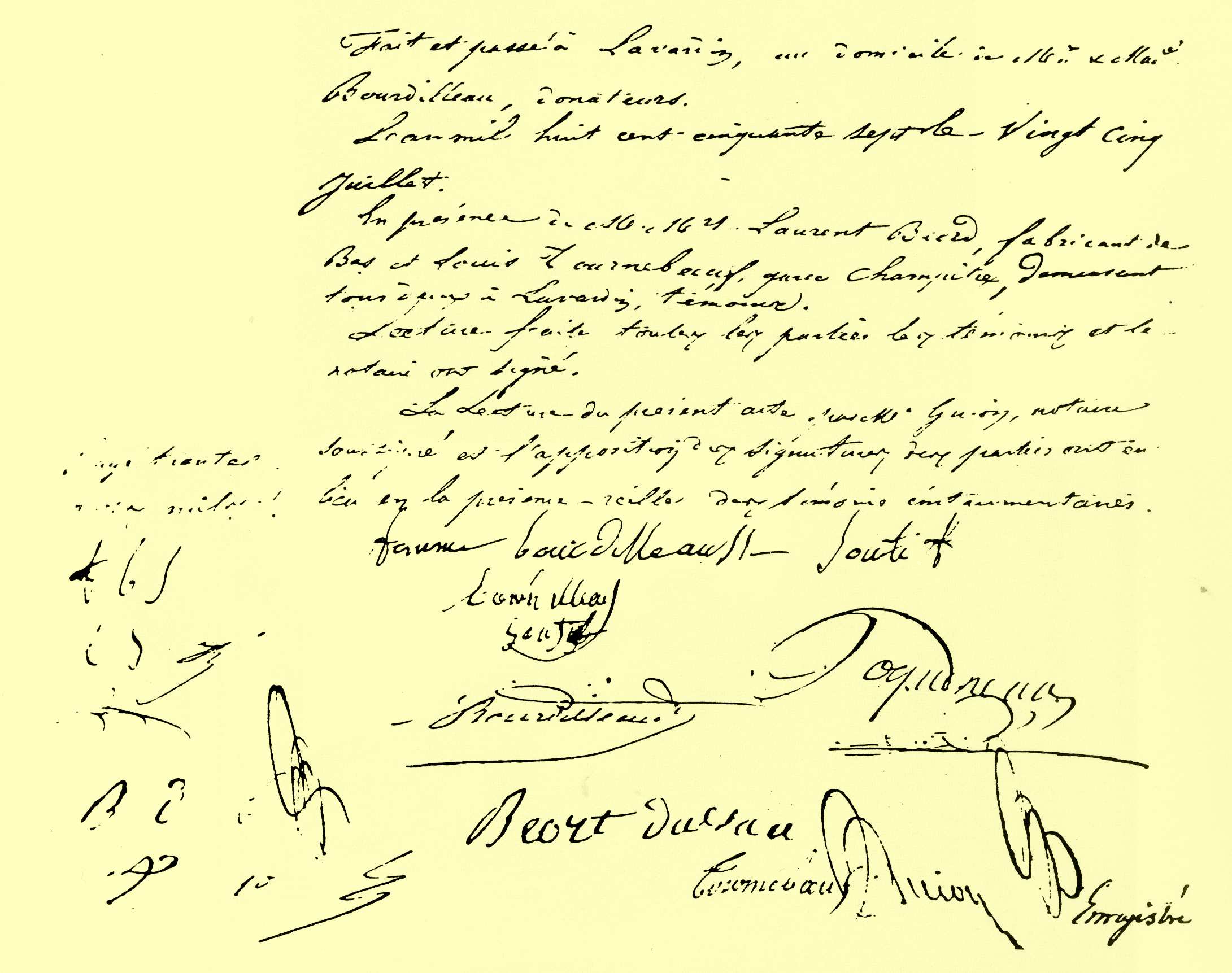

Acte notarial rédigé au domicile de M.

Mme Jean René Bourdilleau, le 25 juillet Mil huit cent cinquante sept.

Conclusion de l'acte de donation-partage. On y trouve les noms des témoins: Laurent Beort, fabricant de bas et Louis Tourneboeuf, garde champêtre et surtout les signatures, initiales à gauche et signature au centre : femme Bourdilleau Soutif, Bourdilleau Jean René, Julien Bourdilleau, Beort, Davau; à droite Poqueneau, Tourneboeuf et Guion le notaire.

POUR MEMOIRE, DATES PRINCIPALES

DES TROIS GENERATIONS

(1785-1892)

1785, 6 Janvier, naissance à St Germain d'Arcé, Sarthe, de Jean René Bourdilleau, fils de Jean Bourdilleau et Jeanne Couchet.

1785, 22 Février, naissance à Montoire de Geneviève Soutif qui épousera vers 1810 Jean Michel Toussaint Poqueneau puis, en 1816, Jean René Bourdilleau.

1795, 25 Pluviôse an 3, (13 Février), à Broc, Maine-et-Loire, décès de Jeanne Couchet, 40 ans.

1807, 21 Aout, Jean René Bourdilleau est atteint par la conscription.

1810, à Montoire, mariage de Jean Michel Poqueneau avec Geneviève Soutif.

1811, 11 Aout, à Lavardin, Loir-et-Cher, naissance de Michel Etienne Arsaine Poqueneau, fils de Jean Michel Toussaint Poqueneau, maréchal et de Geneviève Soutif, future femme de Jean René Bourdilleau.

1814, 13 Avril, à Lavardin, décès de Jean Michel Toussaint Poqueneau.

1814, Juillet, Jean René Bourdilleau rentre dans ses foyers et vient à Montoire chez son oncle Julien Phelipeau cordonnier, pour y apprendre le métier.

1815, 17 Mars, à Villiers-au-Bouin, décès de Jean Bourdilleau (le père)

1816, 24 Juin, à Montoire, Loir-et-Cher, mariage de Jean René Bourdilleau, 31 ans, cordonnier, avec Geneviève Soutif, 31 ans, marchande à Lavardin, veuve de Jean Michel Toussaint Poqueneau.

1818, 1er Mai, naissance à Lavardin de Jean Julien Bourdilleau, leur fils ainé. (Jean René est maitre cordonnier).

1824, 7 Octobre, naissance à Lavardin de Narcisse Arsène Bourdilleau, leur fils cadet.

1833,

31 Octobre, à Lavardin, mariage de Michel Etienne Poqueneau, cordonnier, avec

Thérèse Victoire Davau, de Lavardin.

1835, à Lavardin, naissance de Thérèse Poqueneau, leur fille ainée 15 Septembre 1840, à Lavardin, naissance de Noémie Victoire

Philomène Poqueneau, leur seconde fille.

1842, Narcisse entre au séminaire de Blois

1845, 18 Janvier, naissance à Lavardin, d’Estelle Constance Geneviève Poqueneau, leur troisième et dernière fille.

1847, 31 Aout, à St Amand, mariage de Jean Julien Bourdilleau avec Augustine Zoe Reboussin.

1848, 2 Janvier, Narcisse est ordonné prêtre à Blois

1848, 30 Juillet, à St Amand, naissance de Marie Abdon Jean Joseph Bourdilleau, leur fils ainé.

1850, 3 Aout, à St Amand, naissance de Marie Rosalie Augustine, leur second enfant

1853, 11 Février, naissance de Marie Jean Saturnin Bourdilleau, leur dernier enfant.

1853, 12 Mars, décès à St Amand d'Augustine Zoe Reboussin, femme de Jean julien Bourdilleau.

1854, 25 Juin, Narcisse Bourdilleau quitte Marseille, à destination de la Chine.

1857, 25 Juillet, Donation partage de Jean René Bourdilleau et Geneviève Soutif en faveur de leurs enfants

1859, Mai, à St Amand, Julien Bourdilleau abandonne son étude pour prendre la régie du Plessis Fortia.

1861, 18 Mai, décès à Lavardin de Geneviève Soutif, femme de Jean René Bourdilleau.

1861, Octobre 1861, Jean Julien Bourdilleau épouse Marie Cécile Léger.

1865, Julien Bourdilleau tombe malade, est soigné à Blois et quitte la régie du Plessis Fortia

1870, 16 Février, décès à St Amand, de Jean René Bourdilleau.

1870, Octobre, Julien Bourdilleau et sa famille reviennent vivre à Lavardin.

1870, 27 Décembre, décès à Bazoches-les-Hautes de Joseph Bourdilleau, blessé le 2 Décembre au cours des combats de Loigny-la-Bataille.

1872, 7 Septembre, décès à Tchan-Kiang, Chine, de Narcisse Bourdilleau.

1882, 24 Décembre, décès de Marie Augustine Rosalie Bourdilleau. Son oncle Etienne Poqueneau, 71 ans et son cousin, Alfred Barbier, 38 ans signent l'acte de décès.

1892, Il Aout, décès à Lavardin de Jean Julien Bourdilleau.

SOURCES et BIBLIOGRAPHIE en

page 2 et 55 du livre de Paul SIMON

- Vélizy, 1989 – 1994

SOURCES. Nous

sommes redevables à M. Jean Paul Bourdiliau, de l'arbre généalogique des

Bourdilleau, arbre dit de La Chartre, au Service Historique de l'Armée, au fort

de Vincennes et à la bibliothèque du Musée de l'Armée, aux Invalides, de la

documentation sur la campagne d'Espagne de Jean

Bourdilleau, aux Archives Départementales du Loir et Cher, à Blois, des

informations sur Lavardin et sur les liens entre les familles Bourdilleau et

Poqueneau ainsi que sur la donation partage de Jean Bourdilleau et sa femme à

leurs enfants, au Service Historique des Jésuites, à Vanves, pour tous les

documents concernant la vie du Père Narcisse Bourdilleau.

BIBLIOGRAPHIE

1. Les

campagnes de l’Empire : Les cahiers du Capitaine Coignet. Mémoires

d'un Officier de l'Empire.

Récit d'un "conscrit" de l'Empire. (Certaines éditions comportent des omissions

qui ne changent pas le contenu général du témoignage).

2. Le Second Empire : Louis

Napoléon le Grand, par Philippe Séguin, Grasset, 1990.

Une lecture "positive" d'un

Second Empire, injustement discrédité par les Républicains.

Le jardin du voisin, les inégalités en

France, par Jean Fourastié et Béatrice Bazil, Le livre de poche, 1980.

( données

économiques sur le Second Empire).

Nous sommes reconnaissants à Messieurs Pierre et Philippe Bourdilleau

pour leur collaboration, dès le début des

années soixante dix.

Aux Mairies de Lavardin, St Amand, La

Chartre.